Le Tombeau des lucioles ressort dans les salles ce mercredi 27 août. L’occasion pour Surimpressions de se replonger dans ce chef d'œuvre d’Isao Takahata, souvent considéré comme l’un des films les plus tristes de l’histoire du cinéma.

Le nom d’Isao Takahata est moins évocateur que celui d’Hayao Miyazaki, mais c’est bel et bien ensemble que les deux artistes ont fondé le prestigieux studio Ghibli, en 1985. Deux cinéastes virtuoses au style complémentaire dont la dualité s’exprime sur les écrans en 1988, où chaque maître livre l’un de ses films plus emblématiques : d’un côté, Mon Voisin Totoro de Miyazaki, un conte empli de tendresse, transgénérationnel, et de l’autre, Le Tombeau des lucioles de Takahata, un récit au réalisme cru qui exhume les spectres de la Seconde Guerre mondiale.

À l’origine de ce dernier projet, il y a une nouvelle semi-autobiographique d’Akiyuki Nosaka, où l’auteur relatait sa rude existence d’orphelin dans le quartier de Kobe pendant la guerre, ainsi que le décès tragique de sa petite sœur causé par la dysenterie. Une tragédie qui résonne avec l’histoire personnelle d’Isao Takahata, dont l’enfance a été marquée par les ravages de la guerre et le grondement continu des bombardements américains.

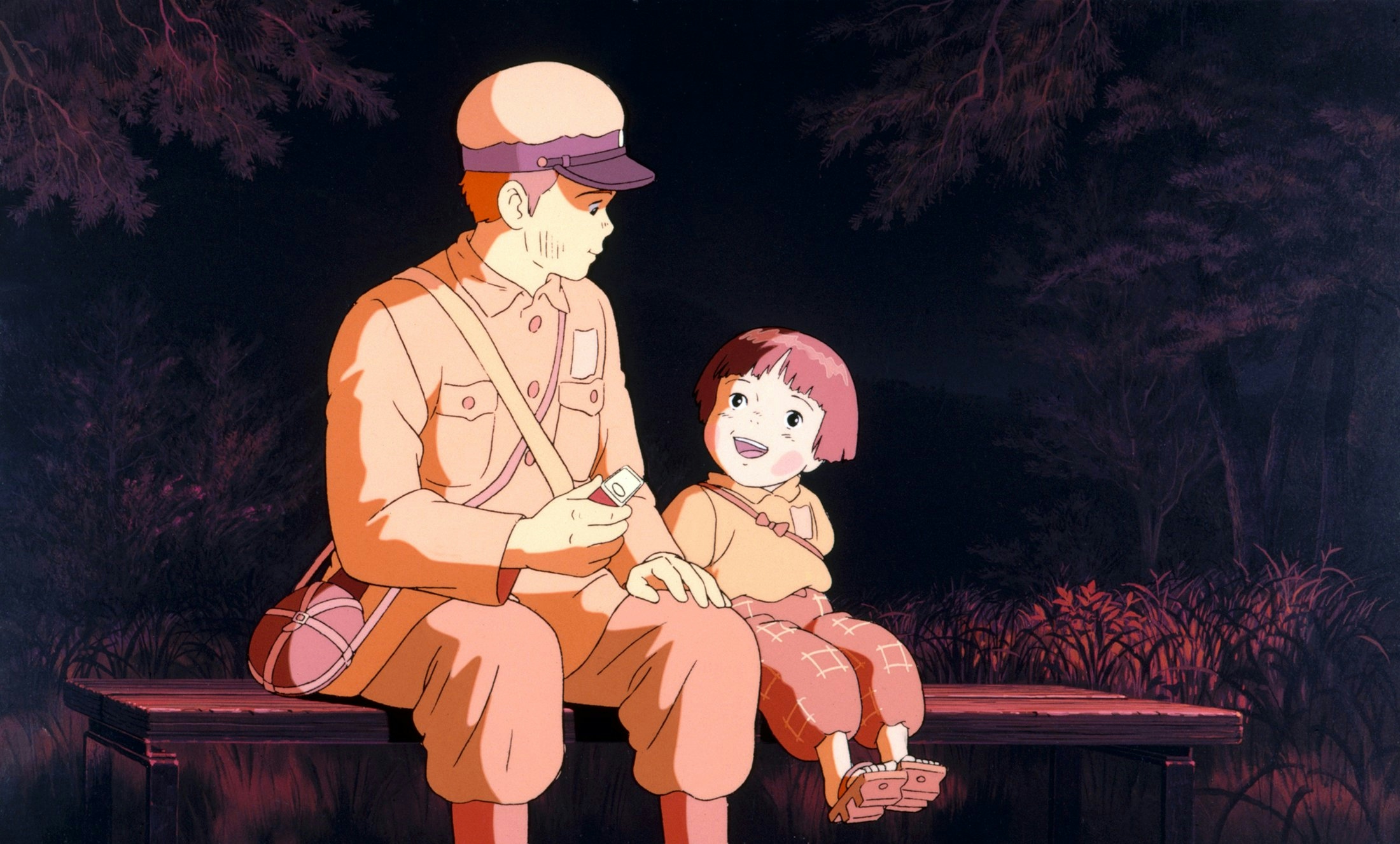

Pour adapter Le Tombeau, le cinéaste a consciemment pris à rebours les codes dominants de l’animation de son époque. Son film ne nous immerge pas dans un univers enchanteur ou fantasmé, mais au contraire, s’attache à restituer dans ses plus infimes détails la réalité matérielle de cette époque troublée. À la vision du résultat final, l’auteur Akiyuki Nosaka a d’ailleurs fait part de son trouble quant à la similarité des décors avec ses propres souvenirs, conséquence de la minutie avec laquelle Takahata a appréhendé son travail de reconstitution. Même approche documentaire vis-à-vis des personnages : pour la petite Setsuko, âgée de quatre à cinq ans, les animateurs du film se sont inspirés du personnage de Paulette, la jeune fille des Jeux Interdits de René Clément (1952), autre œuvre majeure sur l’innocence confrontée aux horreurs de la guerre. D’où un rendu particulièrement saisissant dans les expressions faciales, notamment les pleurs, qui suscitent inévitablement notre empathie.

Une empathie qui va d’ailleurs être massivement mobilisée pendant les nonante minutes de métrage. Pourtant, Takahata ne se complaît pas dans le misérabilisme et son jeune héros Seita n’est pas toujours une victime sans reproches. Son orgueil et sa naïveté l’empêchent fréquemment de faire les bons choix et, si la guerre demeure évidemment la grande coupable des maux du duo, le jeune homme a sa part de responsabilité dans son destin tragique. Par les décisions contestables de Seita, Takahata souhaitait montrer l’échec d’une logique individualiste au sein d’une société collectiviste, et la manière dont la guerre dissout les liens humains.

Un portrait nuancé et complexe, qui n’évacue pas la nature dérangeante et bouleversante du projet. Si Le Tombeau des lucioles continue aujourd'hui d’être perçu comme l’un des films les plus tristes de l’histoire du cinéma, c’est d’abord parce qu’il nous montre l’inmontrable : le corps d’une mère rongée par les vers traîné vers la fosse commune, un petit enfant frêle souffrant de la malnutrition, etc. Des visions peut-être insoutenables en live, qui se révèlent ici un peu atténuées par l’animation. Une animation tout en épure qui permet au film d’outrepasser le cadre géographique de son action pour tendre vers l’universel. Que l’on soit japonais ou non, Seita et Setsuko nous émeuvent forcément, car leurs interactions ont quelque chose de trivial, de commun, de familier. Il est facile de projeter en eux l’écho d’autres enfants, et par extension de centaines d’autres victimes innocentes, celles-là même dont on évalue froidement le nombre sur les plateaux télévisés. La force de Takahata, c’est d’avoir usé des possibilités de l’animation pour leur restituer une âme, un visage, un souffle. Une démarche artistique toujours essentielle, et à fortiori à l’heure actuelle.