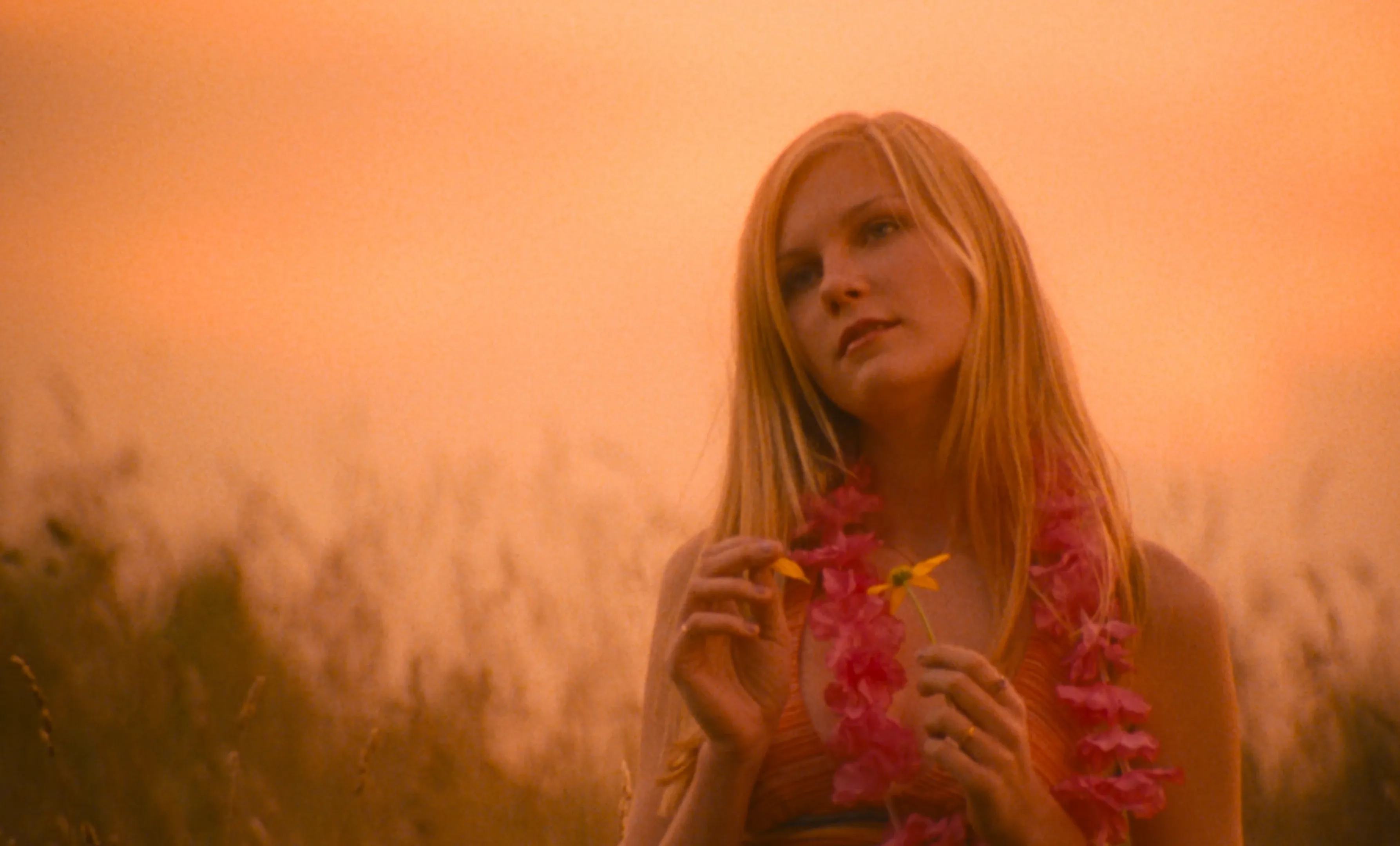

Impossible d’oublier le réveil de Lux Lisbon (Kirsten Dunst, indissociable de la réalisatrice) abandonnée sur un terrain de foot après sa première fois dans Virgin Suicides. Ou la tristesse de sa sœur Cecilia (Hanna R. Hall) contrastant avec ses bracelets colorés suite à sa tentative de suicide. Pas plus que le regard de Charlotte (Scarlett Johansson) quand elle pose sa tête — revêtue d’une perruque rose mythique — sur l’épaule de Bill Murray dans Lost in Translation. L’ouverture de Marie-Antoinette avec sa reine brisant le quatrième mur à côté d’une pièce montée rose bonbon appartient, quant à elle, désormais à une certaine pop culture.

Ces images indélébiles — également célébrées pour les choix musicaux qui les complètent —, ne sont pas seulement d’une beauté inénarrable, elles épousent aussi un sentiment de langueur dans l’enfermement des personnages, physique ou psychologique, qui appelle à une autre façon d’observer le réel.

L’espace féminin comme lieu de résistance

Dans Virgin Suicides, le premier long-métrage de Sofia Coppola, Cecilia rétorque au psychiatre qui la juge trop jeune pour connaître la dureté de la vie : « Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl »[1]. Dès 1999, cette réplique matricielle condense l’œuvre d’une artiste qui magnifie les affres du féminin naviguant[2], en recherche de soi, dans des environnements patriarcaux. Isolées, enfermées ou en décalage, les héroïnes de son cinéma aspirent toutes à quelque chose qui leur échappe, mais qui s’incarne — ne serait-ce que momentanément — dans les endroits qu’elles investissent.

Bien qu’emprisonnées par leurs parents et capturées dans le récit obsessionnel de garçons voyeuristes qui, sur deux temporalités, les réduisent à des créatures mystiques, les sœurs Lisbon existent à travers les chambres décorées selon leurs goûts d’où elles rêvent d’évasion. La dialectique de la présence-absence des filles passe par une série d’objets auxquels elles sont associées : un flacon de parfum en forme de licorne, du vernis à ongles, une petite culotte et une tong qui jonchent le sol. Au milieu des bibelots religieux familiaux, les accessoires profanes féminins sont d’abord des rappels du monde extérieur, avant d’accéder au rang de reliques sacrées, symboles de rébellion adolescente face au puritanisme.

Dans Marie-Antoinette, le magnum opus de la cinéaste, l’abondance matérialiste en nuances de pastels est une diversion pour combler le vide du déracinement et les humiliations infligées à une enfant propulsée épouse d’un mari frigide dans un pays étranger. Même si les excès de l’Autrichienne pour rompre l’ennui se heurtent à un protocole ridicule et sexiste, Marie-Antoinette transforme la cour de Versailles en un immense théâtre des plaisirs que lui accorde sa cage dorée avant d’inévitablement la condamner. Mélange anachronique de la flamboyance des Nouveaux Romantiques, des tenues d’époque, des créations de John Galliano[3] et d’une bande originale pop-rock cool en diable, Marie-Antoinette dépoussière le film en costumes, et érige sa reine aux coiffures démesurées en icône. Loin de l’antagoniste de l’Histoire, la Marie-Antoinette de Sofia Coppola se fait l’étendard féministe d’une jeunesse écrasée par des enjeux d’un autre âge.

Lisez la suite du dossier sur Surimpressions.